中国发展网讯 由中国发展网国家援疆平台与新疆维吾尔自治区总工会《工人时报》联合开设的《“援来有你”援疆劳动者》栏目本期推出新人物:跨越千里守护生命 书写援疆温暖篇章”——记第十一批援疆干部人才、新疆医科大学附属肿瘤医院重症医学科副主任李春丽。

李春丽在南疆义诊

“把患者从死亡线上拉回来,为恶性肿瘤患者的治疗保驾护航,这是我们工作的意义所在。”李春丽在接受采访时,她对自己工作的热爱溢于言表。

作为西安交通大学第一附属医院肿瘤内科副主任医师、硕士研究生导师、中国医药教育协会腹部肿瘤医学综合康复分会常务委员,李春丽从2023年7月赴新疆医科大学附属肿瘤医院担任重症医学科副主任。“我是第十一批援疆干部, 我要用自己的医术和爱心,为更多患者驱散病痛的阴霾。”李春丽是这样说也是这样做的。

初到新疆,李春丽迅速投入到工作中。她凭借自身在肿瘤内科领域深厚的专业造诣,全力做好肿瘤学和重症医学的衔接工作。

“感谢您们把我从死亡线上拉了回来。”2024年9月12日,80岁高龄即将出院的陈老太拉着李春丽和医护人员的手说。陈老太入住新疆医科大学附属肿瘤医院重症医学科的时候,已经因为巨大颈部包块压迫气管出现了窒息、意识障碍和呼吸衰竭。经过多点穿刺,最终明确为甲状腺恶性淋巴瘤,最终选择在气管插管、呼吸机辅助呼吸支持下进行化疗联合靶向治疗,打破了传统晚期恶性肿瘤此种危急情况下治疗的禁区,为老人赢得了生的希望。

在日常诊疗中,李春丽将肿瘤内科对于疾病根源、发展规律等的深刻理解,融入到重症患者的救治方案制定中,确保能从根源上把控病情,给予最精准有效的治疗。同时,她又把重症医学在生命支持、危急情况处理等方面的优势,反哺到肿瘤患者的救治过程。她将自己的专业知识毫无保留地传授给每一位同事,提升了整个重症医学科在面对肿瘤重症患者时的救治能力,好几次把已经戴着呼吸机的极危重患者从死神手里抢了回来。陈老太就是其中一位。

在援疆的教学征程中,李春丽着力于规范科室住院医师规范化培训流程,通过多次在院内及科室开展教学查房示范、临床小讲课督导等活动,夯实教学基础。她还精心建立教学病历讨论模版,为教学工作提供清晰指引。尤其是在重症医学科专业基地面临可能被取消的艰难时刻,她挺身而出,深入规范各类教学活动,严格把关各项教学标准,助力基地顺利通过评审,成功保住了这一重要教学平台,为当地重症医疗教学人才的培养保留了关键阵地。

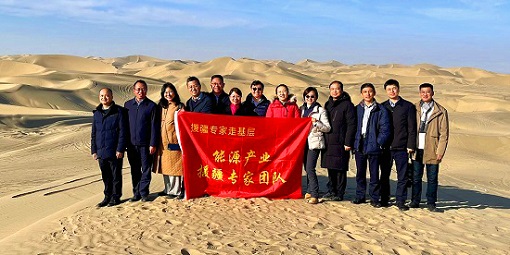

“医者仁心,温暖如春”。李春丽多次参加自治区卫健委及医院组织的医疗义诊活动。“中秋佳节,她放弃了和家人团聚的机会,深入到海拔高达5380米的神仙湾哨所为可爱的官兵们送去了贴心的义诊服务,我们全科都要向她学习”,重症医学科副主任杨立新不禁夸赞起她。她还两次前往和田市墨玉县芒来乡核桃园村,为村民们进行免费体检和诊疗并发放药物,用自己的专业与爱心,为当地职工群众的健康贡献力量。

基于“同心同质,共建共享,融合创新”的理念,李春丽在做好本职工作的同时,携手第十一批中央单位其他重症医学专家,于2023年10月25日起联合发起建立“援疆在线,重症‘新’声”系列公益讲座平台。两周一次,从重症质控、重症神经、重症感染、重症护理等十个不同版块与新疆同仁线上共同交流,惠及全疆(含兵团),累计5000多人次医护参与。发展到后来,“援疆在线,重症‘新’声”成为第十一批中央单位援疆的公益品牌,后正式确立名称为援疆“心”声公益团队。目前已连续举办27期以上,受益人员近万人次。

他们还推出了一系列的线下学术交流互访活动,不仅在新疆医科大学各个附院之间,更是走进基层,与昭苏县人民医院、阿勒泰地区中医医院等多家医院进行深入的合作帮扶交流,帮助提升基层医院的整体医疗技术水平,让更多患者在当地就能得到更好的救治。

“一枝独秀不是春,百花齐放春满园”。初到科室时,面临科室临床工作量庞大,科室人员精力有限,科研力量相对薄弱的困局。李春丽积极动员科室每一位成员,耐心培养大家的科研意识,努力在繁忙的临床工作中开辟出科研发展的道路。她还积极对接各类资源,为科室引入崭新理念与前沿技术,助力科室申报多项国家级及自治区级科研项目,且成功立项1项,打破了科室多年自治区级面上项目零的局面,实现重要突破。

用行动诠释担当,把热情献给新疆。“在这里,我经历了风沙的洗礼,感受了昼夜温差的考验,但更收获了新疆人民真挚的情谊。每一次困难的克服,每一个项目的成功,都让我与这片土地的感情愈发深厚。”李春丽用自己的热血与汗水书写着动人的援疆篇章。( 江枫)

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 国家发展改革委主管 | 互联网新闻信息稿源单位

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 国家发展改革委主管 | 互联网新闻信息稿源单位